입력 : 2019. 04. 30 | 수정 : 2019. 06. 01 |

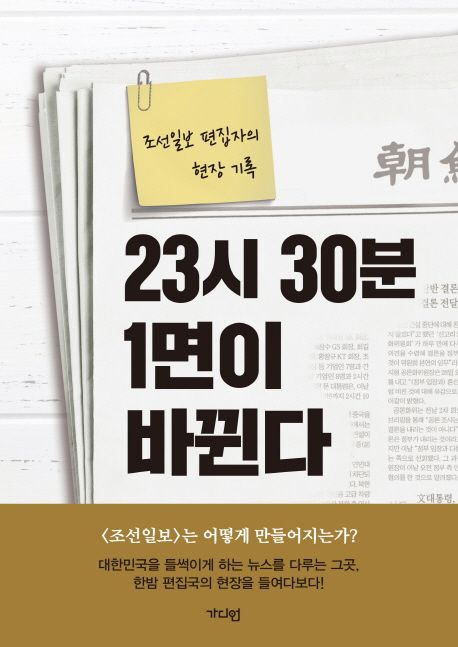

23시 30분 1면이 바뀐다

주영훈 지음 | 가디언 | 268쪽 | 1만3500원

새벽 3시 무렵, 조선닷컴에 지면 기사가 쏟아져 나온다. 인터넷 검색에 A1, A25가 뜬다면 지면 기사가 맞다. 새벽 4-5시 사이면 툭하고 던져질 신문을 아침 7시에 보면서 궁금했다.

‘도대체 몇 시에 마감해야 내 손에 들릴까’

지면에 담기에 신문은 한계라고 생각한다. 옳은 지적이다. 그 한계를 최대한 줄이기 위해 편집국은 발 빠르게 움직인다. 인터넷 기사는 모니터에 보이는 글자를 바꿔주면 끝나지만 활자는 고칠 수 없어 곤란하다. 그래서 다른 플랫폼과 달리 사실 관계를 엄격히 따져 다루어야 한다.

지면에 실린 내용으로 갑론을박 따지다 보면 정작 지면을 만든 이들 목소리는 묻히고 만다. 중고등학생 학교 신문처럼 지면 제작 후기를 사설 쪽 오피니언에 실을 순 없잖은가(…). 근질근질 말해주곤 싶지만 신문 안에서 말하기 곤란한 내용을 담아 책으로 엮었다.

◇돌고 돌아 하나 돼야 손에 잡는 지면 신문

엄격히 다룰 가장 좋은 방법은 편집국을 넘어 정치부, 사회부, 논설실까지 모든 부서는 하나가 돼야 한다. 인과관계를 일일이 설명하지 않아도 제스처와 표정으로 의사소통할 만큼 한 마음이어야 한다는 이야기다.

한 마음, 구호를 외친다고 될 문제가 아니다. 1면에 실을 미세먼지 기획 시리즈의 대형 인포그래픽을 포기하고 북한 최고위급이 차량으로 방중한 사진으로 대체하기 위해선 여러 차례 회의가 오가야 한다. 만일 김정은이 아니라 김여정이라면. 아니, 김여정이 아니라 김정은이었다면. 이 둘을 의미하는 ‘북한 최고위급’ 제목을 포기하고 “김정은, 열차타고 訪中한듯”으로 바꾼다면 누구도 신문을 읽지 않을 것이다.

하룻밤 사이 회담을 취소한 트럼프 트위터는 아이돌 그룹 공식 트위터(?)보다 자주 확인해야 할 중요한 루트다. 하필 마감 20분 전 CNN에서 속보를 전달할 때라면 1면과 사설이 통으로 바뀌기도 한다. 그 짧은 50분 간 “韓美 ‘문대통령 싱가포르 방문’ 이견”에서 “트럼프 ‘김정은과 6·12 정상회담 안하겠다”로 수정했고 그새 논설실과 강인선 워싱턴지국장 손을 거쳐 완성된 기사와 사설을 편집국을 거쳐 완성했다.

부장의 지시, 기자의 첨삭, 편집국의 편집. 오자라도 있을까 충혈 된 눈으로 감시하듯 부장의 손길로 순환하며 자정을 넘겨서야 조선일보는 완성된다.

51판부터 시작하는 지면 신문이 밤 9시 30분 완성되면, 거리가 먼 지역부터 배달한다. 그래선지 조선일보 어플리케이션 상 PDF와 지면 신문 배치가 다른 경우도 많다.

◇익숙한 낱말로 조합된 제목은 재미없어

오퓨런스 빌딩 옥상엔 망원경처럼 길게 뻗친 카메라 렌즈가 서울중앙지검 11층을 향했다. 정신없이 누른 셔터에 담긴 건, 고운호(29) 기자가 찍은 검사 앞에 팔짱낀 우병우다. ‘팔짱 우병우’라기에 짧은 제목을, 2016년 11월 7일자 1면에 이렇게 담았다.

“팔짱낀채 웃으며 조사받는 우병우”

팔짱 낀 채 검사 앞에 선 우병우도 우습지만 배꼽에 손 댄 듯 우병우를 대하는 검찰의 자세는 놀랍기까지 하다. 4·3·4·3, 운율도 딱딱 맞아 떨어진다. 사진 제목은 더욱 놀랍다. ‘우병우를 대하는 검찰의 자세.’ 편집국이 밋밋하다 못해 진부한 제목을 임팩트 강한 제목으로 바꿀 역할이 주어진 이유다.

열여덟 번 문화계 블랙리스트 존재 유무를 묻던 질문에 대부분 신문들은 “마지못해” “그제야” “추궁 끝에” “질린 듯” “실토한” 표현으로 조윤선을 그려냈지만. 한 신문은 “‘블랙리스트 있나’ 17번 묻자, 조윤선 한숨 쉬며 ‘있었다’”며 ‘한숨’으로 그 때 그 광경을 녹여냈다. 명사(名辭)와 습관적 관용어를 벗어나 편집자가 ‘감정’을 실을 수 있어야 한다는 얘기다.

편집자 감성이 지나치게 묻어나면 어떡하냐 물을 텐데, 기계적인 구분이 가능하면 모를까 지금의 우리 신문에 감정도 함께 묻어나야 하지 않을까. 케케묵은 박근혜 시대가 헌재에 의해 끝을 맞이할 때, 비로소 정의구현 된 짜릿한 순간을 본서에서 다루진 않았다.

◇적절한 키워드가 담긴 쉬운 글이어야

박종인 기자는 늘 강조한다. “글은 쉬워야 한다.”(20) 『기자의 글쓰기』에서 박 기자가 신문사를 입사하고 선배들에게 지겹도록 들은 말 하나, “신문 독자는 중학교 1학년이다.”(44) 이 원칙은 그대로 제목과 배치에 적용된다. 스포츠와 문화면을 거르는 가장 큰 이유에 어려운 용어가 자리한다. “피아노 연탄, 듀엣 앙상블에 1만 청중 열광”을 “20개의 손가락, 1만 개의 가슴을 적시다”(159)로 바꾼다면 읽기 편해진다.

명사로 도배 된 신문 지면을 보노라면 짜증부터 밀려온다. 세 명사가 뭉쳤다면 도끼눈 뜨고 봐야 하는데 편집자의 숙명일까? 읽기 쉬운 키워드를 핵심으로 끌어 올려 지면에 담노라면 중국 폭격기 H-6는 ‘중국판 B-52’로, LOL 티셔츠를 입은 김정남 암살 용의자를 ‘립스틱 20대 여성’이 아닌 ‘LOL 여성’으로 쓰지 못했다는 현실 앞에 절망한다.

문제는 부제다. 제목이야 운율도 맞추고 내용에 충실하면 그만이지만 부제는 다르다. 저자는 핵심을 찌른다. “내용을 모두 넣을 수 없다면 우선순위를 정해야 한다. 무엇을 살릴 것인가 보다는 무엇부터 버릴 것인가를 정하는 게 쉽다”(175)고.

‘메드베데프 러시아 총리가 12일 블라디보스토크에서 열리는 쇼스타코비치 110주년 기념 콘서트에 참석할 예정이다’는

‘12일 쇼스타코비치 110년

러 총리도 콘서트에 참석’

으로 깔끔해진다.

◇오글거려도 추억은 아름답다

가볍게 읽을 에세이로 제격이라 편집국- 이야기는 조선일보만의 이야기와 함께 술술 풀린다. 이를 테면 팔면봉(八面鋒)이 1면에 위치한 이유, 글자 크기가 커진 배경, 페이지네이션, 2면 상단에 Chosun Today가 생긴 일화, 신문지에 담긴 알쓸신잡.

*페이지네이션(page nation): 신문은 대개 정치-사회-경제-문화-오피니언 순으로 구성한다. 최근엔 조선일보를 비롯한 대부분 지면 신문이 이슈-정치-사회-경제-문화-오피니언 순서로 배정하곤 한다. 경제면을 따로 지면으로 편성하는 신문사도 있다.

조선일보 이야기에 조선일보 지면 인용이 적어서 상당히 아쉽다. 지난 2017년 11월, 목숨 걸고 판문점을 넘어 귀순한 오청성 씨 사건이 벌어지고 A3면엔 깔끔한 인포그래픽이 실렸다. 저작권 때문인지 인용이 없어 기억을 더듬어 그 때의 그래픽을 떠올렸다. 스포츠면 소개에선 극에 달했다. ‘쉽게 써야 한다’는 설명이 별로 시원하지 않은 이유다.

본서 이곳저곳 듬뿍 담긴 조선일보뽕(?)에 오글거릴 수 있으니, 애착 없는 분이라면 참고하시라. 은근 현 정부를 디스하니 더욱 주의하시라. 이미 표지에 담긴 朝를 보고 구매조차 하지 않으셨을 지도?

조선일보를 읽은 지도 9년이 지났다. 고등학생 때부터 정독해 왔으니, 정치적 스텐스는 차치하더라도 지면 편집에 관심을 가져왔다. 편집 일화나 좀체 알려지지 않은 편집국 이야기를 소상히 밝혀 읽는 내내 즐거웠다.

'문화 > 도서' 카테고리의 다른 글

| 청춘 아이돌에게 물어본 삶:『아이돌의 작업실』 (0) | 2020.02.06 |

|---|---|

| 단편 소설 일곱 그릇 드립니다:『7맛 7작』 (0) | 2020.02.06 |

| 순순히 어둠을 받아들이지 마오: 『죽고 싶은 사람은 없다』 (0) | 2019.04.02 |

| 사랑의교회를 바라본 아들의 덤덤함은 잇지 못하고: 『왜 Why?』 (0) | 2019.03.02 |

| 왜, 여전히 한나 아렌트인가: 『우리는 왜 한나 아렌트를 읽는가』 (0) | 2019.01.08 |