입력 : 2020. 11. 10 | B4

순서는 이렇다. 네 개의 널빤지를 상자처럼 붙이기. 골판지 잘라서 가구로 만들기. 텔레비전 화면은 직접 그리기. 그러나 욕심이 생겼다. 미술 선생님은 하나의 상자로 만들라고 하셨지만 두 개의 상자로 이어서 중간에 2층을 지으면 어떨까하고.

예상보다 흔쾌히 허락한 선생님 덕분에 하나의 작품이 완성되었다. 학교 축제에 전시하기 위해 전 학년이 참여한 ‘내 방 만들기’는 거대한 프로젝트였고 그 프로젝트 안에 나의 2층 방도 있었다. 코로나가 전국을 덮치며 파동처럼 밀려들었다. 쓰나미처럼 밀려든 코로나에 기억을 기억할 여력도 없이 모두가 현실로 쓸려 내려갔다.

두 차례 이사를 겪으며 비교적 온건하게 남은 보물 ‘나의 방’은 10년의 세월을 견디며 전체적 널빤지 틀이 조금은 어그러졌지만 내부부터 가구들은 온전하게 남아 있었다. 하지만 이대로 촬영에 돌입해 기사로 출고하기엔 허전했다. 많이 허전했다. 아무리 10년 전 작품이라 해도 무언가 빠져있고 여전히 미완이다. 창고로 쓰겠다던 가장 위층은 지금까지 난간 하나 없었고 전반적인 보수를 필요로 했다.

먼지로 청소하고 깔아둔 마룻바닥

순서는 이렇다. 집 청소하듯 모든 먼지를 털어내고, 10년 전 가구들까지 샅샅이 털어낸 후 재배치하고, 계단을 설치해 10년 전 작품을 리모델링하기로 결정했다.

모든 가구를 빼냈다. 어떤 바닥이 어울릴지는 미리 정해뒀다. 지난 해 사둔 막내 아이스크림 나무를 꺼냈다. 바닥에 어울리는 재료다. 일자로 차례차례 붙여놓으면 밋밋했다. 하나씩 어긋나게 배치하면 그럴싸한 마룻바닥이 보인다. 적당히 5센티 자로 잰 후 샤프로 표시만 해주었다. 톱으로 켰다. 예전엔 일일이 커터 칼로 잘라댔다. 미니어처용 톱이라는 위대한 재료로 마룻바닥에 사용할 만큼 잘라두었다.

면적이 넓고 두기만 해도 붙여 넣기 편한 경우엔 목공용 풀 하나면 충분하다. 상상 속에만 존재하던 엘리베이터 자리와 오랜 시간 꿈쩍 움직이지 않았던 기둥도 철거해 마룻바닥을 깔았다. 대신 기다란 송곳을 가(假) 기둥으로 세워뒀다.

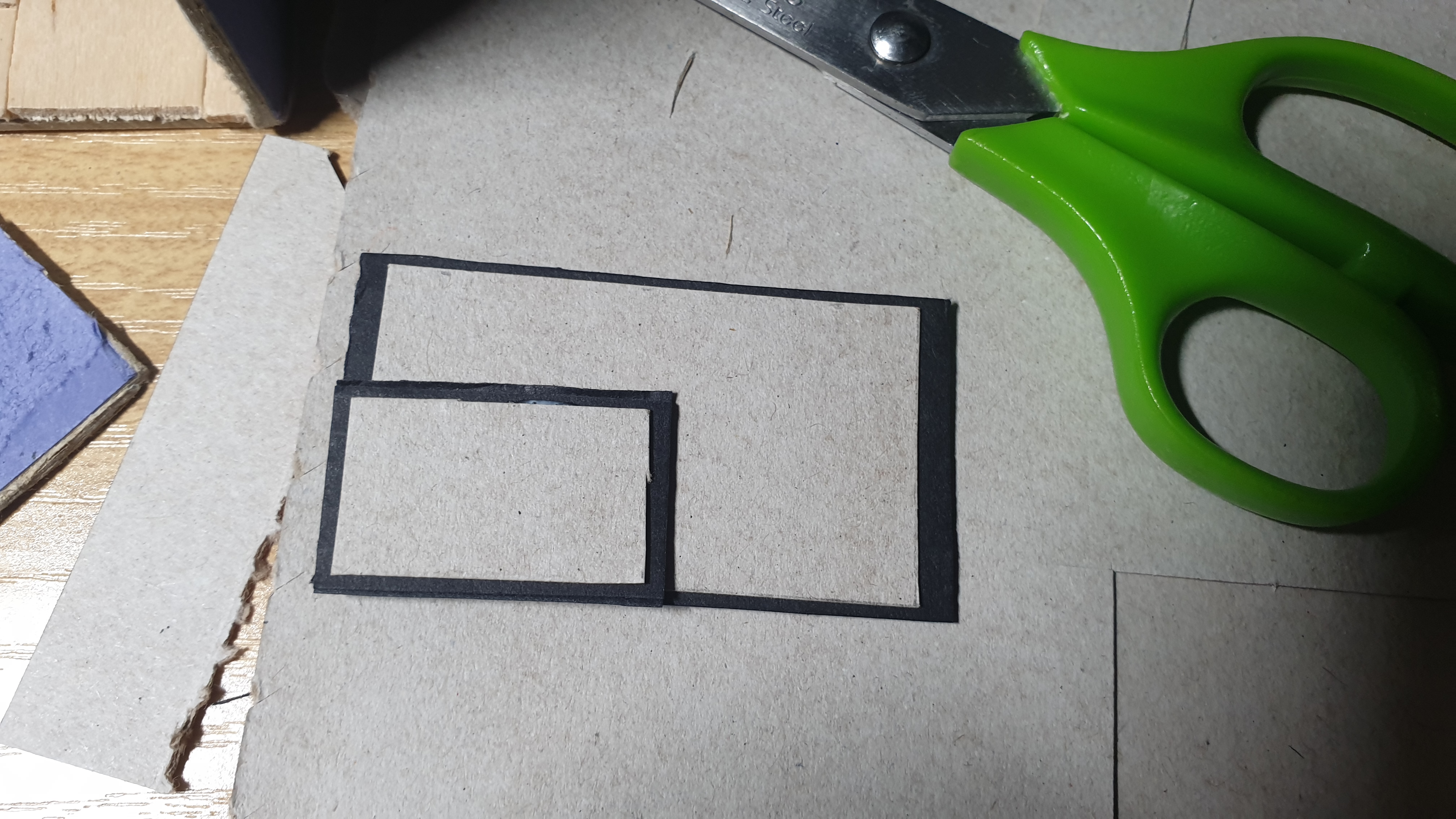

직사각형 모양으로 자르면 되었기 때문에 어려움은 없었다. 문제는 동그랗게 만든 강단에도 마룻바닥을 설치해야 했다. 종이를 동그랗게 서서히 자르는 방식으로 크기를 알아보기로 했다. 종이로 바닥 면적을 확인하는 방식으로 나무를 자르기로 한 것이다. 면적에 맞도록 동그랗게 자르는 게 여간 쉬운 일이 아니었다. 동그랗게 자를 만한 톱이 없었기 때문이다. 무식하지만 가위로 자르기로 했다.

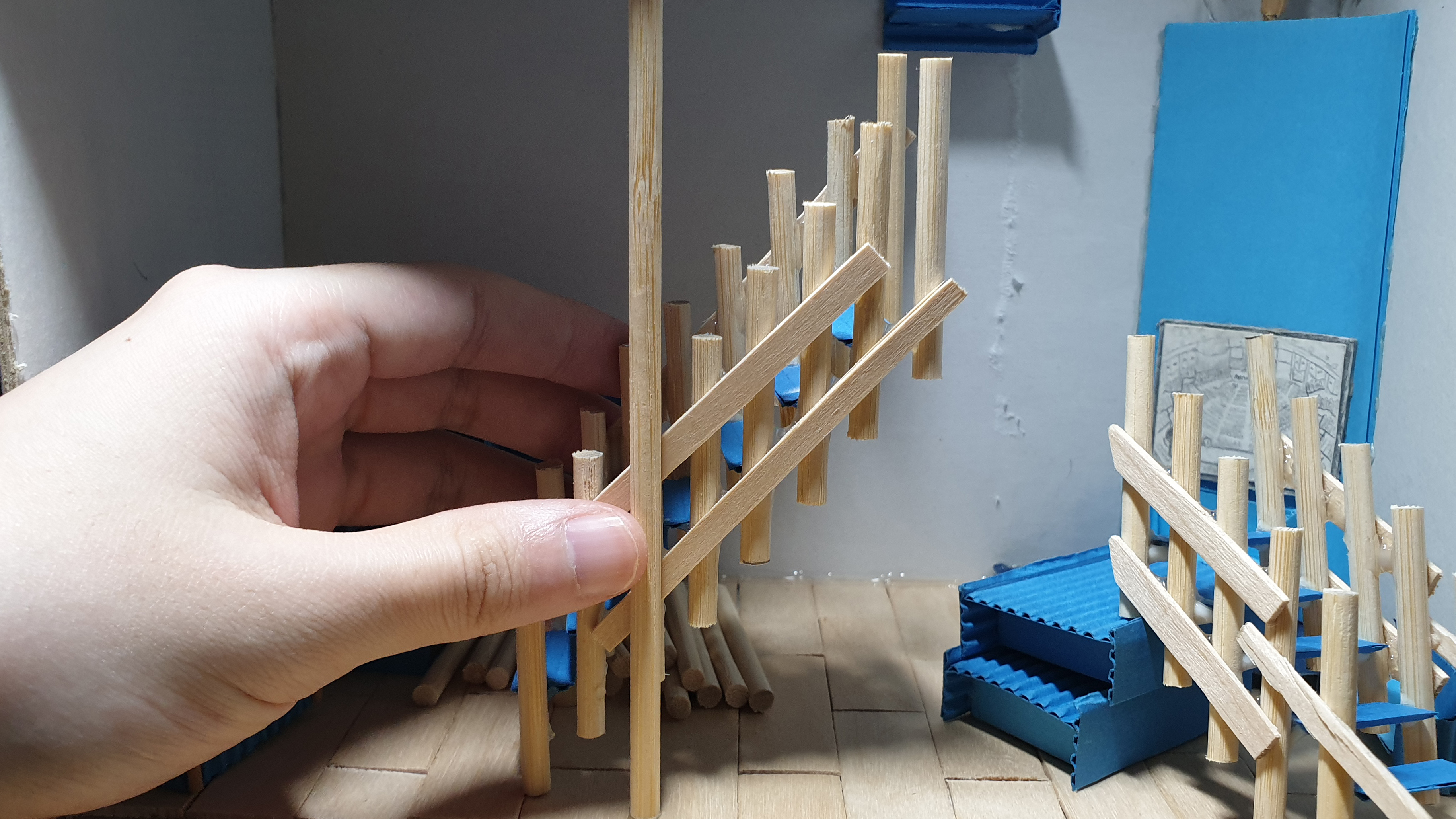

순간접착제를 이용해 만든 계단

계단은 한 번도 만들어보지 못했다. 어떻게 만들 지를 고민했다. 꼬치용 나무 막대를 일정하게 자르고 계단 모양처럼 눕혀서 고정시킨 다음 발판을 풀로 세워두고서 데칼코마니처럼 만들어 놓은 꼬치용 나무 막대들을 붙이는 방식으로 계단을 만들면 되지 않을까.

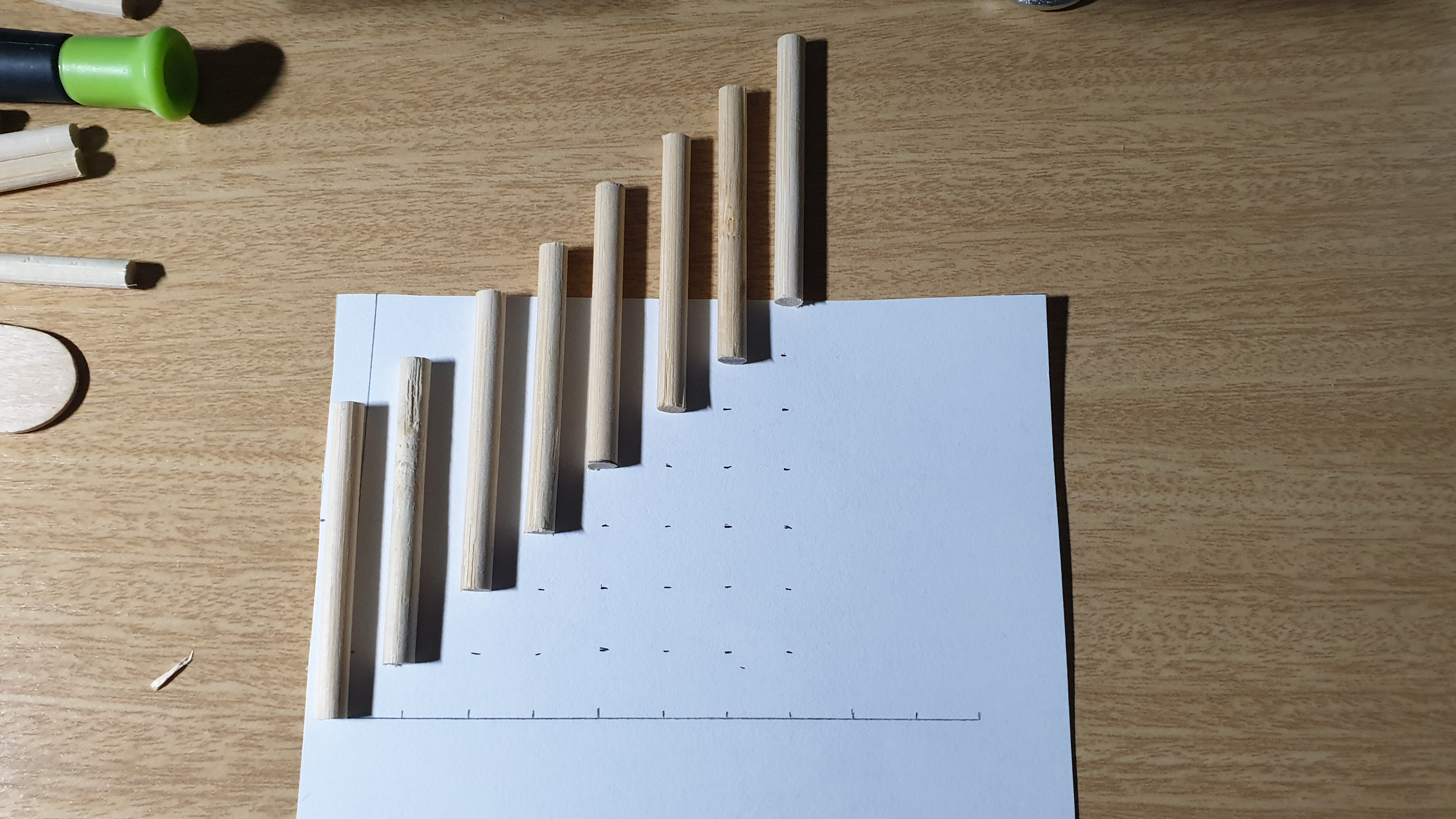

계단을 이룰 기둥은 일 센티 간격으로 일정해야 했다. 빈 용지에 자를 대어 표시하고 그 위에 잘라둔 나무 막대를 올려 두고 면적이 넓은 나무 막대로 고정했다. 일 센티 간격으로 일정하게 붙은 나무 막대까지는 좋았다. 하지만 생각대로 이뤄지지 않았다. 꼬치용 나무 막대는 둥근 기둥이라 골판지처럼 가벼운 종이조차 붙질 않았기 때문이다.

여덟 개 발판으로 사용할 골판지 종이는 아슬아슬 목공용 풀 하나 의지한 상태였다. 붙었다고 생각하고 맞은편에 접착할 나무 기둥들을 이으려고 했지만 힘없이 스러졌다. 짜증 났다. 모두 떼버리고 액체 상태의 목공용 풀도 물티슈로 닦아 냈다. 방 어딘가에 숨은 순간접착제를 찾아 헤맸다.

십여 분 헤매고 마침내 찾은 순간접착제를 파란색 골판지 발판에 바르고 붙였다. 셋을 셌다. 정확히 붙었다. 그 자리서 고정된 발판 여덟 개를 순차대로 붙여갔다. 기역자 모양 계단을 만들기 위해선 짧은 계단 한 쌍도 만들어야 했다. 목공용 풀이 다 마를 때까지 잠시간 기다린다.

나의 방 만들기 미니어처

가구를 빼고 브러쉬 청소

십년 묵은 먼지에 기침도

이름은 없지만 名 나의 방

하나 둘 바뀌어가는 풍경

맨 바닥보단 새 마룻바닥

계단과 증축한 복층 건축

공법 이름도 없지만 완성

이빛채운 가득한 텔레비전

직접 그린 텔레비전 화면

여의도순복음 대성전에서

이제는 ‘오! 삼광빌라!’로

한 차례 실패, 그리고 성공한 계단

자, 계단을 완성하기 위해선 순서를 정리해야 한다. 순간접착제를 발라서 한 번에 완성해야 하는 작지만 엄연한 건축이기 때문이다. 목공용 풀도 좋지만 순간접착제가 제격이다. 목공용 풀은 많은 양을 써야 하므로 자국이 남지만 순간접착제는 적은 양을 쓰는 대신 3초면 모든 게 붙어버리기 때문에 신중해야 한다.

따라서 여덟 기둥으로 제작한 계단을 1층과 위층 사이의 기둥에 붙여 고정한 후 골판지 특성을 이용해 위층에 미리 붙여둔 정사각형 골판지 발판에 나머지 계단을 붙여서 중간 이음새를 완성하기로 결정했다. 붙이고서 3초다. 3초 만에 하나하나가 결판난다.

1층과 기둥에 붙일 커다란 계단은 쉬웠다. 기둥이 아니었다면 서 있기 어려웠을 것이다. 관건은 위층에 목공용 풀로 고정한 발판이다. 발판 끄트머리에 접착제를 발라 계단을 붙였고 막대로 고정했다. 1층 계단과 위층 계단을 이어줄 발판이 필요했다. 골판지는 가볍다. 순간접착제를 옆으로 바르고 셋만 세어도 그 자리에 붙는다. 덕분에 이음새까지 완벽하게 만들었다.

난간이 남았다. 이음새 발판에 계단 만들다 남은 기둥을 난간 삼았다. 완성이다.

텔레비전 화면까지 완벽했으나

불과 1년이 지나서 프린트를 접하기 전까진 텔레비전과 빔 프로젝터 화면은 직접 그려왔다. 당시 화면은 당대 좋아하던 프로그램이 무엇인지를 드러낸다. 텔레비전보다 골판지 작품을 제작하며 라디오 듣던 시간이 많아선지 예배실황이 텔레비전으로 방영됐으면 했다. 그 의지가 그림에 담겨 있었다. 시대가 바뀐 만큼 10년 동안 같은 화면만 송출되던 프로그램도 바뀌어야 했다. 요즘 재밌게 보던 ‘오! 삼광빌라!’ 화면을 담았다. 우재희를 바라보던 이빛채운. 이 장면이면 충분했다. 빔 프로젝터 화면은 본지 디지털판인 뉴송어스닷컴 첫 페이지로 프린팅 했다.

크기를 어림잡는 방법은 간단하다. 먼저 텔레비전부터 빔 프로젝터 화면까지 쟀다. 5.0cm×2.8cm, 2.6cm×1.5cm, 9.3cm×5.3cm. 아래아 한글에는 격자 기능이 있다. 격자 간격을 가로 세로로 1cm로 설정하면 실제 프린팅 후 간격대로 나온다. ±0.5cm 오차가 있기는 하지만 예상보다 살짝 크게 인쇄하면 잘라낼 수 있으므로 여러 번 인쇄하지 않아도 된다.

완성하고 예전 텔레비전 화면을 함께 놓고 감상했다. 일일이 손으로 그려낸 여의도 순복음교회 대성전은 10년이 지나도 여전히 화려했다. 4:3 비율로 다소 가로로 짧았지만 과거의 그렸던 하나의 작품 그 자체였다. 군중이 모여 손뼉 치며 찬송을 부르던 10년 전의 집단감성이 떠올랐다. 지금도 그 감성을 좋아하지만 동경하지는 않는다. 그 시절 아름다운 기억이 스쳐갔고 시대가 바뀌어가고 있는 현실이 보였다.

다 완성했지만 그래도 아쉬웠다. 빈 공간을 남기지 않고 채우고 싶은 욕구는 예나 지금이나 똑같다. 그래서 복층을 증축하기로 했다. 나머지는 내일에.

'나우[now]' 카테고리의 다른 글

| [지금, 여기] ③과거가 이렇게 말했다: “ ” (0) | 2020.11.10 |

|---|---|

| [지금, 여기] ②허전한 아래층 새로운 복층, 계단으로 마무리한 리모델링 (0) | 2020.11.10 |

| [커버스토리] 10년이 지나고 나에게 선물 받은 나의 방 (0) | 2020.11.10 |

| [교회는 요지경] 집사님, 찬양 콘티 안 주시면 ○○할 겁니다! (0) | 2020.10.03 |

| [15일의 기록] 1화: “퍼피레드 서버 종료” (0) | 2020.08.06 |